杉⼭検校のことが簡単にわかるお話

私たちの身近にある江の島、ここが日本の鍼灸にとって関わりの深い場所であることをご存知でしたか?

鍼は中国から 6 世紀ごろ日本に伝わったとされています。元々の鍼は太くて長く、私達日本人にとっては刺激が強く感じられたようで、鍼の加工技術の進歩と共に細い鍼が好まれるようになってまいりました。しかしその反面、折れたり、曲がったり、皮膚に刺す技術も求められることとなります。しかし、これがなかなかうまく刺せずに破門されてしまった鍼医を目指し、後に大成する若者のお話です。

時は江戸の始めの 1610 年、伊勢の国藤堂家臣杉山家の嗣子として養慶が産まれました。幼少期に流行病で視力を失い、10 代後半に家督を弟に譲り、盲人で初めて鍼術を業とした山瀬琢一に教えを乞うために江戸に登り、名を和一と改めました。伝承によると、五年ほど琢一のもとで修行に精を出していたようですが、どうにも不器用で細い鍼がうまく刺せずに、とうとう破門されてしまいます。そこで和一は途方に暮れて江の島を訪れることになります。

江の島弁財天に参籠し断食修行を行った満願の日、島内を歩いていると石に躓いて転んでしまいます。その時に、松葉と竹の筒を掴み、細い鍼でも管を用いることで刺しやすくなることを思いつきます(竹の筒は、松葉と丸まった枯葉であったという説もあります)。

この管を使う刺鍼方法を『管鍼術』と言い、この時に和一が着想を得たとされています。その後、和一は京都に向かい入江豊明など当時の実力者の下で研鑽を深め、管鍼術を完成させていきます。修行を終えた和一は再び江戸に戻り治療所を開き、大いに流行ったということです。

徳川綱吉公が将軍の時、1682 年(天和 2 年)鍼術再興のため『鍼治講習所』を開設しました。これは世界で初めての盲人の職業訓練施設でありました。この施設は六年制となっており、前半三年で按摩を、後半三年で鍼を習いました。当時徒弟制が主流であった時代に、鍼・按摩の教育施設を作ったことは画期的なことでした。これに遅れること百年の後、フランスでヴァランタン・アユイが盲学校を開設したそうです。和一が、鍼・按摩を盲人の職業として定着させたことは、明治時代の盲学校設立後の職業教育課程に鍼灸・按摩が取り入れられた経緯へと繋がり、現在のはり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師の国家資格制度へと受け継がれていきます。

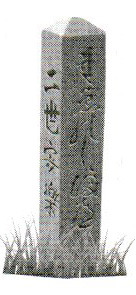

和一は、綱吉公を治療しその病気が治癒したことから大きな信頼を得ています。その時のエピソードに、綱吉公の病気を治した後、褒美に何か欲しい物はあるかと問われて、和一が「目が一つ欲しゅうございます」と答え、江戸の本所一つ目に宅地を与えられたという話が語り継がれています。和一は自分が出世できたのも、すべて江の島の弁財天様のお蔭と信じ、月に一度の江の島詣でを欠かしませんでした。江島神社の下之宮社殿の再興や三重塔、護摩堂の建立、江の島道標の寄進もしていたそうです。

年を取っても江の島詣でをかさない和一を見かねた綱吉公は、(綱吉公が和一を自身の傍から片時も離したくなかったとの説もあります)江の島弁財天を分祀し、本所一つ目の総録屋敷に江島神社を作ってしまいました。後に和一もそこに祀られて、現在は江島杉山神社となっております。その後も和一の出世は続き、八二歳で検校の最高位である総検校となります。

当時の人にしてはとても長く生きた和一ですが、八四歳で天命を全うします。墓所は本所弥勒寺と江の島に二か所ありますが、大正 12 年 6 月 24 日に江の島の墓所を修繕した際に、江の島が本当のお墓であることが分かっています。